Imagine um futuro assim: em 2044, o Brasil celebra uma nova redução no número de mananciais poluídos. A grande seca que afetou o Sudeste entre 2013 e 2016 mudou para sempre as políticas públicas. A cada eleição, os candidatos debatem como cuidarão da água. Há anos, avançam por todo o país projetos de despoluição de rios, lagos e represas, assim como o reflorestamento de suas margens. Os depósitos subterrâneos estão protegidos. Quase toda a população conta com água limpa e serviço de saneamento. Não há mais paranoia a respeito dos perigos de exportar água. Como cuida bem de seus mananciais, o país tem água mais que suficiente para produzir a carne, os grãos e as frutas que vende ao mundo. Estudos internacionais confirmam: ao fazer isso, o Brasil beneficia o meio ambiente global e os próprios brasileiros. A exportação evita que países mais pobres em água esgotem seus poucos mananciais. Em paz e alimentadas, nações mais ameaçadas por secas fecham acordos e investem em tecnologia. Conseguem baratear cada vez mais a dessalinização da água do mar. Vários países africanos em rápido desenvolvimento se beneficiam desse avanço.

Agora, imagine outro futuro.

Em 2044, o Brasil lamenta um novo aumento no número de mananciais poluídos. Mais de dois terços dos rios, lagos e represas têm agora água ruim ou péssima, que exige tratamento caro e demorado antes de ser usada. Governo, empresas e cidadãos se ressentem dos erros de décadas. O país se tornou um pesadelo de favelas sem saneamento, reservatórios contaminados e água cara demais. O sistema de represas da Cantareira, em São Paulo, nunca se recuperou da grande seca de 2013 a 2016. Por causa das críticas da sociedade e da atuação de políticos e da Justiça, torna-se difícil destinar mais água à produção agrícola. E mais difícil ainda exportar essa água sob a forma de carne, grãos e frutas. Esse medo encontra eco na situação global. Na Ásia e na África, nações trocam ameaças e se engalfinham em guerras por causa de mananciais cada vez mais ressequidos.

Ambos os futuros, neste momento, são igualmente possíveis. O Brasil é uma potência da água. Não precisa sustentar nem 3% da população mundial, mas abriga 12% da água doce disponível no globo. Essa parcela aumenta para 18%, se contarmos a água que flui dos países vizinhos para o território nacional. Como um país desses pode comemorar o Dia da Água (22 de março) mergulhado numa crise energética e à beira do racionamento nas torneiras? A resposta está no mau uso do recurso.

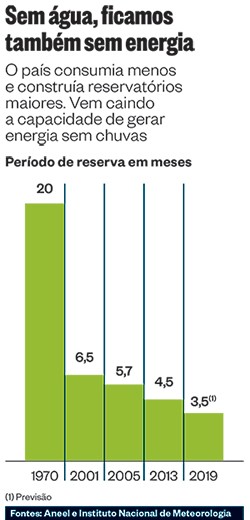

Nossa crise energética mostra isso. As usinas hidrelétricas respondem pela maior parte da geração de energia no país. Para funcionar, elas dependem de nascentes, rios, lagos e represas bem protegidos por vegetação. Sem a cobertura vegetal a seu redor, sofrem mais com seca e a deposição de sedimentos no fundo, conhecida como assoreamento. O consumo de água e energia cresce continuamente no país, e há grande chance de o padrão climático mudar nas próximas décadas – provavelmente, com mais eventos extremos. É o que dirá o IPCC, painel da ONU sobre mudanças climáticas que lançará seu relatório final no dia 29. Por isso, os sistemas que garantem esses serviços públicos deveriam se tornar mais robustos, a fim de aguentar tanto fases de chuvas torrenciais quanto secas prolongadas.

Não é o que ocorre. O sistema hidrelétrico brasileiro já foi capaz de suportar mais de um ano sem chuva sobre os reservatórios. Essa tolerância está em menos de cinco meses hoje e tende a diminuir nos próximos anos. O problema se agravou com a onda de usinas construídas nos últimos anos, com projetos chamados tecnicamente de “a fio d’água”. Elas dispensam a construção de grandes barragens e reservatórios e tendem a provocar menor oposição social e ambiental. Mas são mais vulneráveis a secas e geram menos energia. Com a seca que atingiu nos últimos meses o Sul e o Sudeste, maiores geradores de energia, nossas reservas baixaram. Reduzir o preço da energia no Brasil é uma causa justa. Mas, por razões políticas, o governo federal não promoveu um esforço de economia de energia. Apenas subsidiou o barateamento da conta de luz e estimulou mais consumo. Desabastecido, o país é obrigado a ligar mais termelétricas a gás, óleo combustível e até carvão. Elas são mais caras e poluidoras.

A seca também expôs, com o chão rachado do fundo dos reservatórios, nossa incapacidade para abastecer as torneiras da população. O problema é mais agudo em São Paulo pela redução no volume de água no Sistema Cantareira, um complexo formado por seis represas, responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de pessoas em 11 cidades, incluindo a capital paulista. A área de captação dos reservatórios enfrenta a maior estiagem desde que começaram as medições, em 1930. Por razões políticas, o governo do Estado adiou as campanhas e medidas para economizar água.

Nas últimas semanas, o nível de água no Sistema Cantareira caiu abaixo dos 15% do limite máximo. A esta altura do verão passado, o nível chegava a 59%, segundo a Sabesp, empresa que administra o sistema. “Nesse ritmo, o sistema corre um sério risco de secar. Se isso acontecer, a Cantareira poderá demorar até dez anos para encher novamente”, diz Alexandre Vilela, gerente técnico do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Cidades como São Paulo, Guarulhos, Valinhos, Campinas e Itu já preveem racionamento ou já fazem rodízio de abastecimento entre os bairros. O risco da seca levou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a fazer um pedido incomum à presidente Dilma Rousseff. Alckmin pediu que águas do Rio Paraíba do Sul, que abastece regiões do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba, fossem despejadas no Sistema Cantareira. Trata-se de um pedido emergencial delicado, por envolver o compartilhamento de água entre sistemas em Estados diferentes, administrados por empresas diferentes. Até o fechamento desta edição, não havia um cenário claro sobre a posição dos governos federal e fluminense a respeito.

A seca em São Paulo veio unir-se a problemas crônicos do Brasil. Alguns são naturais, como a falta d’água em Estados com áreas semiáridas, como Ceará, Piauí, Paraíba, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e parte de Minas Gerais. Outros problemas não são tão naturais, como a contaminação dos rios usados para o abastecimento, resultado da falta de tratamento de esgoto e saneamento básico. Na região Norte, somente 13% dos domicílios têm acesso a rede coletora de esgoto. A situação é crítica. No Pará, a falta de saneamento multiplica, talvez por dez, a incidência de doenças”, afirma Édison Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, uma organização dedicada a promover o saneamento. Essa situação é mais crítica no Norte, mas o problema está disseminado pelo país, incluindo as capitais mais ricas. Num ranking de saneamento calculado pelo Banco Mundial, o Brasil fica num vergonhoso 112º lugar entre 200 nações.

Uma pesquisa da Agência Nacional de Águas (ANA) feita no ano passado encontrou água “ruim” ou “péssima” em 44% dos pontos de coleta em cidades no país. Tratá-la e torná-la adequada ao consumo fica mais caro e demorado, quando não inviável. Ela está contaminada principalmente com esgoto doméstico, consequência previsível das estatísticas: quatro em cada dez moradores das cidades brasileiras não contam com saneamento básico (fora das cidades, a situação é ainda pior – mais da metade dos brasileiros não tem saneamento).

O Instituto Trata Brasil calcula que, se toda a população recebesse serviço de esgoto, haveria efeitos mensuráveis não só de corte da poluição que chega aos mananciais, mas também de redução nas mortes por doenças gastrintestinais, queda nas faltas ao trabalho no país todo e até melhoras nos resultados escolares dos estudantes. “Resolver os problemas nos serviços de água e esgoto no Brasil não exige adotar ou criar tecnologia nova. É só usar o que já existe e administrar o sistema”, diz Rubem La Laina Porto, professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e especialista em recursos hídricos.

Parte da solução para esses problemas tem de vir dos governos. O governo federal apresentou, em 2013, um novo Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Tem a pretensão de ser um guia de longo prazo para o setor, um mapa para a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. Como guia, ele já nasce velho. O Plansab foi assentado sobre premissas otimistas demais. Dos três cenários apresentados, mesmo o mais pessimista supõe que o Brasil, nos 20 anos à frente, crescerá 3% ao ano e que o governo conseguirá investir de forma crescente em projetos de infraestrutura com boa qualidade, com execução competente, capaz de respeitar prazos.

No momento, nada disso corresponde à realidade. O país cresce menos que o necessário, o governo investe de forma irregular, e os projetos desandam por não haver, no setor público, administradores capazes o bastante. Mesmo assim, o Plansab serve como referência do que precisa ser feito. Ele prevê uma necessidade de investimentos de R$ 508 bilhões ao longo de 20 anos. Ao governo federal, caberiam investimentos a partir de R$ 13,5 bilhões por ano (a média de 2011 a 2013 foi de R$ 8,2 bilhões por ano). Mas planejar e investir em grandes obras não é a única forma de os governos federal, estaduais e municipais combaterem os problemas.

Governos têm papel fundamental para criar um ambiente de normas que incentivem o bom uso da água e a difusão dos serviços de esgoto. Isso inclui atrair empresas dispostas a investir no setor – num péssimo sinal, o Plansab coloca a maior participação do setor privado como um elemento de seu cenário mais pessimista. Inclui também fazer campanhas educativas contra o desperdício de água e definir tarifas que desincentivem os perdulários e premiem os poupadores. Cabe aos governos fiscalizar e punir rigorosamente poluidores, desmatadores, ocupantes irregulares de margens de mananciais e ladrões de água. Por fim, os governos deveriam cobrar padrões mais rigorosos na construção civil. A expansão imobiliária dos últimos anos foi uma imensa chance desperdiçada. Por todo o país, admitiu-se a construção de edifícios com tecnologia e concepções ultrapassadas, devoradores de água e energia, que em pouco ou nada contribuíram para levar, ao seu entorno, mais verde e mais terreno permeável.

O poder público deveria avaliar iniciativas como a do Green Building Council (GBC, ou Conselho de Construção Verde), uma entidade privada e multinacional que atesta a responsabilidade ambiental de novos empreendimentos. O GBC Brasil trabalha com uma certificação internacional já bem conhecida, a LEED, para todo tipo de edificação. E elabora uma outra, nacional, chamada Referencial Casa, apenas para projetos residenciais. Ela é testada em nove projetos e deverá ficar pronta em maio. O Referencial deverá incentivar construções com instalações (chuveiros, torneiras, descargas, medidores) que reduzam o desperdício de água. O LEED, em suas versões anteriores, dava prioridade à economia de energia e deixava a água em segundo plano. Tende a ficar mais equilibrado. “Na versão quatro, que passou a valer no ano passado, o tema água é o que mais ganhou importância”, diz Felipe Faria, diretor do GBC Brasil. Trata-se de uma iniciativa valiosa, mas ainda com pouco efeito sobre as cidades brasileiras. Há apenas 140 prédios certificados no país, todos projetados para gastar de 30% a 50% menos água que o usual em projetos do mesmo porte.

Soluções de um único tipo não resolverão problemas tão complexos. Outro caso exemplar no país é o Projeto Oásis, criado em 2006 pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. O projeto prevê pagamentos a proprietários de terras que preservem a vegetação em torno de nascentes. A ação se dá por meio de parcerias da Fundação com outras organizações, como prefeituras, ONGs e empresas. Os parceiros fiscalizam semestralmente a conservação da área. A Fundação remunera 228 proprietários, donos de mais de 2.000 hectares, que abrigam mais de 700 nascentes. Precisamos de cada uma delas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário