Mantidas as taxas médias de criação de novas reservas ambientais e indígenas, elas chegariam a 2043 abrangendo todo o território nacional

DENIS ROSENFIELD

As questões ambiental e indígena tomam frequentemente conta do noticiário, divididas por um pano de fundo ideológico. Uns são ditos progressistas – subentenda-se “de esquerda” –, outros, representantes do retrocesso – subentenda-se “de direita”. ONGs indigenistas e ambientalistas nacionais e internacionais entram em disputa contra os ditos ruralistas, cujos “preconceitos” e as “más qualificações morais” se fazem imediatamente presentes. Uma pergunta, contudo, se impõe: será que as pessoas sabem exatamente do que estão falando?

A presidente Dilma Rousseff tem sido objeto das mais improcedentes críticas, como se fosse uma representante do atraso em relação aos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e, mais remotamente, Fernando Henrique Cardoso. Seus antecessores são vistos como expressões do “progresso”, enquanto ela é situada ao lado do “retrocesso”. O fato de um dos presidentes ser tucano e outro petista passa a segundo plano, como se Dilma fosse um ponto fora da curva. Ou será que ela estabelece outra curva, expressão de uma nova tendência, mais do que nunca necessária?

Um dos argumentos mais esgrimidos diz que ela não segue mais o que foi estabelecido pelo presidente Fernando Henrique e seguido pelo presidente Lula, na criação de áreas indígenas e de unidades de conservação.

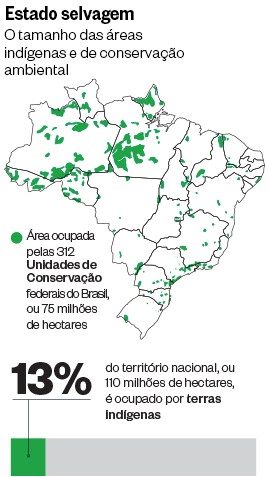

Vejamos os números. Mantidas as taxas médias de criação de Unidades de Conservação (UCs) e terras indígenas dos dois presidentes anteriores, hoje em números globais em torno de 184.647.406 hectares, chegaríamos, em 2031, a 236.000.000 de hectares – ou 100% da área agropecuária. Continuando na mesma tendência, chegaríamos, então, a 2043, com 855.463.516 hectares – ou todo o território nacional. Voltaríamos à época da chegada de Cabral ao Brasil.

Vista de tal perspectiva, a política da presidente Dilma tem por objetivo, precisamente, dar um basta à insensatez. Procura, na verdade, estabelecer as condições não apenas da soberania nacional, mas da existência do próprio país, contra os representantes do atraso, aqueles que almejam voltar à era de Cabral.

Observemos mais pormenorizadamente outros dados. O território brasileiro é constituído por 851,5 milhões de hectares. As terras indígenas já demarcadas e homologadas estão hoje em torno de 110 milhões de hectares, ou aproximadamente 13% do território nacional. Se as demandas do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e de ONGs indigenistas forem atendidas, em pouco tempo esse número dobraria, para algo em torno de 26% do território.

A presidente Dilma Rousseff tem sido objeto das mais improcedentes críticas, como se fosse uma representante do atraso em relação aos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e, mais remotamente, Fernando Henrique Cardoso. Seus antecessores são vistos como expressões do “progresso”, enquanto ela é situada ao lado do “retrocesso”. O fato de um dos presidentes ser tucano e outro petista passa a segundo plano, como se Dilma fosse um ponto fora da curva. Ou será que ela estabelece outra curva, expressão de uma nova tendência, mais do que nunca necessária?

Um dos argumentos mais esgrimidos diz que ela não segue mais o que foi estabelecido pelo presidente Fernando Henrique e seguido pelo presidente Lula, na criação de áreas indígenas e de unidades de conservação.

Vejamos os números. Mantidas as taxas médias de criação de Unidades de Conservação (UCs) e terras indígenas dos dois presidentes anteriores, hoje em números globais em torno de 184.647.406 hectares, chegaríamos, em 2031, a 236.000.000 de hectares – ou 100% da área agropecuária. Continuando na mesma tendência, chegaríamos, então, a 2043, com 855.463.516 hectares – ou todo o território nacional. Voltaríamos à época da chegada de Cabral ao Brasil.

Vista de tal perspectiva, a política da presidente Dilma tem por objetivo, precisamente, dar um basta à insensatez. Procura, na verdade, estabelecer as condições não apenas da soberania nacional, mas da existência do próprio país, contra os representantes do atraso, aqueles que almejam voltar à era de Cabral.

Observemos mais pormenorizadamente outros dados. O território brasileiro é constituído por 851,5 milhões de hectares. As terras indígenas já demarcadas e homologadas estão hoje em torno de 110 milhões de hectares, ou aproximadamente 13% do território nacional. Se as demandas do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e de ONGs indigenistas forem atendidas, em pouco tempo esse número dobraria, para algo em torno de 26% do território.

Quando, portanto, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, suspendeu a demarcação de novas terras indígenas nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul – e deu sinais de que isso deveria valer para todo o Brasil –, ela tomou uma atitude de defesa do país e de seu futuro. Foi tachada de “ruralista”.

Note-se ainda que o IBGE, segundo o Censo de 2010, contou a população indígena em 817.963 pessoas. Poderiam ser adicionadas aí mais 78.900 pessoas que se declararam pardas. Chegaríamos, então, ao número total de 896.900 indígenas. A pesquisa foi realizada por autodeclaração, em áreas urbanas e rurais.

Em terras indígenas, habitam 517.400 pessoas. Essa seria, em sentido estrito, a população que “luta” por mais terras. A população urbana, essa, é vítima de preconceitos, más condições de atendimento de saúde, moradia e educação – todos fatos que exigem, isto sim, políticas públicas de atendimento, não novas demarcações. Pela autodeclaração, procuram ver suas novas demandas satisfeitas. Devem-se, aqui, evidentemente, distinguir novas demarcações de terras daquelas políticas públicas, sociais, de atendimento às populações indígenas.

Note-se ainda que o IBGE, segundo o Censo de 2010, contou a população indígena em 817.963 pessoas. Poderiam ser adicionadas aí mais 78.900 pessoas que se declararam pardas. Chegaríamos, então, ao número total de 896.900 indígenas. A pesquisa foi realizada por autodeclaração, em áreas urbanas e rurais.

Em terras indígenas, habitam 517.400 pessoas. Essa seria, em sentido estrito, a população que “luta” por mais terras. A população urbana, essa, é vítima de preconceitos, más condições de atendimento de saúde, moradia e educação – todos fatos que exigem, isto sim, políticas públicas de atendimento, não novas demarcações. Pela autodeclaração, procuram ver suas novas demandas satisfeitas. Devem-se, aqui, evidentemente, distinguir novas demarcações de terras daquelas políticas públicas, sociais, de atendimento às populações indígenas.

O ritmo de criação de Unidades de Conservação é um caso à parte. É a gincana do desvario. O Brasil tem 1.645 Unidades de Conservação (municipais, estaduais e federais), ou 123 milhões de hectares. Destas, 312 são federais, ou 75 milhões de hectares. Mas boa parte desses números é fictícia. Serve, sobretudo, à disputa ideológica, sem encontrar correspondência nos fatos.

Os governos Fernando Henrique e Lula posam bem na foto. O problema consiste na realidade oculta. Para que uma UC seja criada, é necessário que, no prazo de cinco anos a contar de sua demarcação, proceda-se ao pagamento da indenização aos proprietários. Se isso não ocorrer, o decreto presidencial correspondente caduca. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estima que o passivo de terras que deveriam ser indenizadas para regularizar as UCs existentes soma 19,5 milhões de hectares e, em preço médio de mercado, corresponde a R$ 107 bilhões. Evidentemente, não há orçamento para isso.

Mas novos estudos não cessam de ser propostos, mediante novas demarcações, como se os atos de pressão ambientalista e as assinaturas presidenciais, por si sós, resolvessem os problemas. O passivo já é enorme, e outros são ainda criados. Controvérsias jurídicas surgem inevitavelmente, pois os legítimos proprietários não obtêm as indenizações que lhes são de direito e são jogados no limbo da insegurança jurídica.

Em determinado momento, deverá ser aplicado um freio a essa marcha da insensatez. Nossas categorias de “progresso” e “retrocesso” deverão ser objeto de profunda reformulação, pois a realidade delas passa ao largo dessas palavras.

O risco de nada fazer pode se traduzir em fazer retroceder o país a um estágio primitivo. Os ditos “progressistas” certamente ficariam satisfeitos. Pode ser que esse seja, mesmo, o desejo dos brasileiros. As consequências devem, portanto, ser extraídas. Se assim for, em 2043, os remanescentes deste país deveriam eleger uma “rainha da selva”, dos “povos originários”, cortejada por uma casta sacerdotal, composta pelo Cimi, por ONGs ambientalistas e indigenistas e pelos antropólogos da causa. Seria, religiosamente, o “novo” Brasil.

Os governos Fernando Henrique e Lula posam bem na foto. O problema consiste na realidade oculta. Para que uma UC seja criada, é necessário que, no prazo de cinco anos a contar de sua demarcação, proceda-se ao pagamento da indenização aos proprietários. Se isso não ocorrer, o decreto presidencial correspondente caduca. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estima que o passivo de terras que deveriam ser indenizadas para regularizar as UCs existentes soma 19,5 milhões de hectares e, em preço médio de mercado, corresponde a R$ 107 bilhões. Evidentemente, não há orçamento para isso.

Mas novos estudos não cessam de ser propostos, mediante novas demarcações, como se os atos de pressão ambientalista e as assinaturas presidenciais, por si sós, resolvessem os problemas. O passivo já é enorme, e outros são ainda criados. Controvérsias jurídicas surgem inevitavelmente, pois os legítimos proprietários não obtêm as indenizações que lhes são de direito e são jogados no limbo da insegurança jurídica.

Em determinado momento, deverá ser aplicado um freio a essa marcha da insensatez. Nossas categorias de “progresso” e “retrocesso” deverão ser objeto de profunda reformulação, pois a realidade delas passa ao largo dessas palavras.

O risco de nada fazer pode se traduzir em fazer retroceder o país a um estágio primitivo. Os ditos “progressistas” certamente ficariam satisfeitos. Pode ser que esse seja, mesmo, o desejo dos brasileiros. As consequências devem, portanto, ser extraídas. Se assim for, em 2043, os remanescentes deste país deveriam eleger uma “rainha da selva”, dos “povos originários”, cortejada por uma casta sacerdotal, composta pelo Cimi, por ONGs ambientalistas e indigenistas e pelos antropólogos da causa. Seria, religiosamente, o “novo” Brasil.

Denis Rosenfield é professor titular de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário