Mais de um século após abolir a escravatura, Brasil e EUA apenas agora começam a reconstituir a história de seus heróis negros

MARCELO MOURA

Doze anos de escravidão, produção do diretor britânico Steve

McQueen, entrou para a história do cinema ao ganhar o Oscar de Melhor Filme,

na premiação da noite

do último dia 2. É o primeiro filme de um diretor negro a ganhar a

estatueta. Num relativo sucesso de bilheteria, já faturou mais de US$ 140

milhões. Seu maior feito, porém, está fora da esfera do cinema. A associação

americana de conselhos escolares (NSBA, na sigla em inglês) incluiu o filme no

currículo escolar obrigatório do ensino público. A obra de ficção foi elevada à

condição de documento histórico e material didático. O livro homônimo, em que o

filme se baseia fielmente, ganhou uma versão para crianças e traduções no mundo

inteiro – no Brasil, é publicado por duas editoras diferentes.

Antes do filme, lançado no ano passado, quase ninguém conhecia a história de

Solomon Northup, negro livre e bem-educado de Nova York. Em 1842, ele foi

sequestrado e forçado à escravidão, por 12 anos, em fazendas no sul dos Estados

Unidos. Resgatado por seus amigos brancos, Northup lutou pela abolição da

escravatura e contou sua história a um escritor de livros, David Wilson. O texto

foi encontrado e reeditado nos anos 1960, sem grande repercussão, até chegar às

mãos de McQueen. “Quando conheci o livro, não consegui largar. Foi como ler o

Diário de Anne Frank, mas escrito 100 anos antes”, disse ele. “Minha

ideia era transformar Northup num herói, porque ele é um verdadeiro herói

americano.”

A consagração do filme, ao mesmo tempo, serviu para realçar como a escravidão

de negros, abolida nos Estados Unidos há 148 anos e no Brasil há 125, ainda é

pouco conhecida. No Brasil, por mais de um século, prevaleceu a crença de que

seria improdutivo vasculhar o passado dos negros no Brasil. Os arquivos sobre a

escravidão, dizia-se, se perderam em 1890, dois anos após a abolição, quando o

então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ordenou a queima de documentos para

dificultar pedidos de indenização de donos de escravos. “A carência e a

imprecisão de registros históricos reduziu o brilho de heróis nacionais”, diz

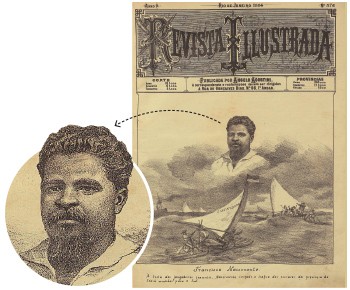

Patrícia Xavier, mestre em história social pela PUC-SP. Em sua tese de mestrado,

Patrícia estudou a vida de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde,

líder abolicionista morto em 6 de março de 1914 – portanto, há 100 anos. Sua

vida também daria um filme.

Negro livre, Chico trabalhava como prático no porto da província do Ceará.

Como era difícil atracar no mar agitado, o transporte entre navios e a terra

firme era feito em jangadas. Segundo relatos da época, em 1881, Chico liderou os

jangadeiros ao se recusar a transportar escravos. Influenciado pela insurreição

dos jangadeiros, o Ceará aboliu a escravidão em 1884, quatro anos antes de a

Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Autor de livros como O cortiço, o

escritor negro Aloísio de Azevedo batizou Chico como Dragão do Mar. O Dragão do

Mar é conhecido no Ceará, mas jamais chegou à condição de herói nacional. A

falta de registros sobre sua vida dificultou a divulgação. “Achei que

conseguiria escrever uma história biográfica do Dragão do Mar, baseando-me em

relatos até a década de 1950, mas encontrei fontes escassas e especulação”, diz

Patrícia. “Em vez de pesquisar a vida, passei a pesquisar a variedade de

memórias sobre ele.”

Diante da escassez de registros precisos, diz Patrícia, a figura do Dragão do

Mar foi historicamente apresentada de diversas formas, para atender a diferentes

interesses. “Abolicionistas o retrataram como um negro pobre”, afirma. “Isso é

improvável. Ele era um funcionário público e tinha duas jangadas.” Nos EUA, o

relato de Solomon Northup também não escapa da suspeita de ter sido

interessadamente distorcido. Apesar de Northup afirmar que sua biografia “não

tem ficção ou exagero”, historiadores questionam alguns trechos. Num momento de

sua história, um feitor castiga um escravo até a morte, dentro de um barco. Isso

dificilmente aconteceria na América do Norte, onde a população de escravos

aumentou menos pelo tráfico e mais pelo crescimento populacional. Negros eram

bens valiosos. Podiam sofrer, mas um feitor não teria autonomia para sacrificar

o patrimônio de seu patrão.

A falta de informações sobre escravos, testemunhada por Patrícia, está

prestes a acabar. Nos últimos 15 anos, historiadores encontraram farta

documentação sobre a escravatura no Brasil. O país vive seu auge na divulgação

de novas histórias sobre o papel do negro no trabalho forçado. “Descobriu-se que

as delegacias de polícia, alfândegas, igrejas, arcebispados e casas particulares

estão cheios de documentos”, diz Alberto da Costa e Silva, diplomata, membro da

Academia Brasileira de Letras e especialista em história da África. “Era de

esperar, pois a escravidão durou quase 400 anos.”

O resgate histórico do período de escravidão ganha força à medida que

documentos são descobertos e que a sociedade ganha distanciamento. Um século e

meio de abolição é pouco tempo, mesmo para países jovens como EUA e Brasil. O

diretor Steve McQueen pôde usar, em seu filme, fazendas do Mississippi onde

houve escravidão. O tronco onde dois escravos são espancados, na obra de ficção,

foram usados para chicoteamento, um século atrás. “Aquelas árvores viram tudo”,

diz McQueen. Método de trabalho largamente empregado na Europa, nas Américas, na

Ásia e na África, a escravidão foi extinta apenas na década de 1980 em países

como Serra Leoa. Suas feridas continuam abertas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário