O filme '12 anos de escravidão', baseado num relato histórico, mostra o martírio de um homem livre que vira escravo numa fazenda de Louisiana e é um libelo contra a chaga escravagista

LUÍS ANTÔNIO GIRON, COM NINA FINCO

O diretor inglês Steve MacQueen, de 44 anos, descendente de escravos do Caribe, planejava contar a história da escravidão nos Estados Unidos a partir de um personagem com que os espectadores se identificassem: um homem livre capturado e mantido em cativeiro contra sua vontade. Tentou insistentemente escrever esse roteiro, mas não conseguia levá-lo adiante. Diante do impasse, sua mulher, a historiadora Bianca Stigter, sugeriu que ele pesquisasse os relatos dos próprios escravos e lhe trouxe o livro de memórias de Solomon Northup, 12 anos de escravidão, publicado em 1853. Casado e pai de dois filhos, culto, Northup nascera livre e vivia no Estado de Nova York, onde a escravidão era proibida. Trabalhava como violinista clássico. Em 1841, foi sequestrado, contrabandeado para o Estado escravagista da Louisiana e vendido como mercadoria. Passou mais de uma década em diferentes fazendas, nas plantações de cana e algodão. Seu relato contém os detalhes dessa história apavorante.

“O livro me encantou. Havia a dimensão épica, o detalhamento, a aventura, o horror, a humanidade”, diz MacQueen. “Parecia um roteiro de cinema, pronto para ser filmado. Não podia acreditar que nunca ouvira falar de Northup. Seu livro é tão importante quanto O diário de Anne Frank, mas foi publicado 100 anos antes.” Os dois livros se assemelham com história de pessoas que tentam resistir e defender sua humanidade em tempos terrivelmente sombrios.

“O livro me encantou. Havia a dimensão épica, o detalhamento, a aventura, o horror, a humanidade”, diz MacQueen. “Parecia um roteiro de cinema, pronto para ser filmado. Não podia acreditar que nunca ouvira falar de Northup. Seu livro é tão importante quanto O diário de Anne Frank, mas foi publicado 100 anos antes.” Os dois livros se assemelham com história de pessoas que tentam resistir e defender sua humanidade em tempos terrivelmente sombrios.

“Meu objetivo é dar uma declaração simples e verdadeira dos fatos: repetir a história de minha vida sem exageros, deixando para outros determinarem se as páginas da ficção apresentam um retrato de uma maldade mais cruel ou de uma servidão mais severa”, diz Northup. Ao ser libertado, ele processou seus sequestradores. Eles nunca foram condenados. Das 101 memórias de escravos publicadas nos Estados Unidos até 1865, a de Northup é a única que conta a história de um homem livre que foi escravizado. O livro não foi escrito diretamente por ele. A história foi narrada a um redator – David Wilson – que lhe deu forma final. Depois do livro, Northup se tornou militante abolicionista e morreu em circunstâncias desconhecidas por volta de 1865 – no período final da Guerra da Secessão, quando ocorreu a abolição da escravatura nos EUA. O livro 12 anos de escravidão foi lançado no Brasil ao mesmo tempo que o filme de MacQueen, por duas editoras: Penguin/Companhia das Letras (264 páginas, R$ 22,50, tradução de Caroline Chang) e Seoman (232 páginas, R$ 24,90, tradução de Drago).

Se o livro de Northup não foi um best-seller a seu tempo, o filme de MacQueen, que entra em cartaz na sexta-feira, parece destinado a fazer história. Ele retrata pela primeira vez, com minúcia e crueldade, o cotidiano da escravidão em solo americano. Não é um retrato adocicado ao estilo do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre (1900-1987). Tampouco se parece com o épico Raízes, a série de TV de 1977 que contava a saga do guerreiro Kunta Kintê. MacQueen fez um filme torturante, cujo narrador e protagonista perfeito é Northup. Não tendo experiência prévia da servidão, ele mantém um olhar de espanto e indignação sobre tudo o que enxerga: as atitudes vis dos senhores com os escravos, o regime insuportável de trabalho a que eram submetidos e até mesmo a terrível desagregação moral entre os prisioneiros. Para sobreviver num regime de total subordinação, eles aprendiam a sufocar a solidariedade e a cuidar, por todos os meios, da própria sobrevivência. Os espectadores sofrem ao testemunhar, por quase três horas, o trabalho de colheita da cana e do algodão, os métodos de punição selvagens e os dramas por que passavam os escravos. Além da exploração da mão de obra, havia espancamentos e humilhações diárias. As mulheres eram estupradas por senhores e capatazes indistintamente e afastadas de seus filhos. “Logo você se esquecerá deles”, diz a senhora de uma das fazendas, gentilmente, à escrava que soluça pela venda de seus dois filhos quase adolescentes.

O filme fez boa bilheteria desde a estreia em outubro, nos Estados Unidos. Já são US$ 100 milhões no mundo todo, para um orçamento que não chegou a US$ 10 milhões. Pelo bom desempenho e pelo impacto do ineditismo, é um dos concorrentes mais fortes ao Oscar. Recebeu nove indicações, entre elas as categorias principais de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator (para Chiwetel Ejiofor, como Solomon) e Melhor Atriz Coadjuvante (Lupita Nyong’o, como a escrava Patsy). Se vencer em algumas delas, como se espera, 12 anos marcará uma virada na carreira de MacQueen. Até agora, ele fizera um filme político – Fome, de 2008, sobre nacionalistas irlandeses na prisão – e Shame, de 2011, em que descreve o cotidiano de um homem viciado em sexo. Nada nesse currículo sugeria que fosse capaz de atravessar o Atlântico e abraçar um drama histórico de grandes proporções.

No Brasil, onde a herança da escravidão permanece viva, o filme pode causar impacto emocional. Inevitavelmente, haverá comparações entre as realidades brasileira e americana. “Descobri que a escravidão americana foi parecida com a que nossos antepassados viveram no Brasil”, diz a professora do ensino médio Maria Alice Santos, que estava na sessão de apresentação do filme. “Os maus-tratos e as chibatadas eram os mesmos que nossos tataravós contavam ter sofrido. Mas, aqui no Brasil, era quase impossível um escravo ser alfabetizado e ter cultura, como acontece com o herói do filme.” Vários espectadores – entre eles, negros – saíram da sessão emocionados, alguns aos prantos. Obviamente, não há escravidão melhor ou pior do que outra. Mas houve diferenças entre a brasileira e a americana.

O tráfico de africanos para o Brasil foi muito maior que aquele dirigido aos Estados Unidos. Aqui, em quase quatro séculos de escravatura, desembarcaram 4,8 milhões de prisioneiros. Nos Estados Unidos, o sistema durou 240 anos e recebeu o total de 389 mil cativos. A abundância ou escassez de novos escravos produziu formas de tratamento e de vida diferentes. No Brasil, que repunha a mão de obra com a importação, as condições de nutrição eram piores que nos Estados Unidos, e a taxa de mortalidade entre os escravos mais alta. “Desde o início do século XIX, a mão de obra escrava nos Estados Unidos cresceu, fundamentalmente, pela reprodução natural”, afirma o professor de história Sidney Chalhoub, da Universidade de Campinas, autor do livro A força da escravidão – Ilegalidade e costume no Brasil oitocentista (Companhia das Letras, 2012). Nos Estados Unidos, as condições materiais de existência do escravo eram melhores que no Brasil.

Outra diferença importante era a possibilidade de alforria no Brasil. Segundo o censo de 1872, o primeiro realizado no Brasil, de cada quatro negros, três eram homens livres. Nos EUA, até a véspera da Guerra da Secessão, 90% dos negros ainda eram escravos. “A liberdade nunca foi fácil no Brasil, mas nos EUA era quase impossível”, diz Chalhoub. Se a alforria aqui era comum, as condições de vida dos libertos eram piores. Chalhoub diz que essas pessoas viviam numa espécie de fronteira entre liberdade e escravidão. A vida era muito precária, ninguém sabia ler. Quase 70% das alforrias brasileiras eram condicionais. “Havia a possibilidade de voltar a ser escravo a qualquer momento”, afirma. Como a polícia poderia prender negros suspeitos de fuga, era preciso ter cautela para não ser confundido. “Quem não pudesse comprovar sua liberdade, era leiloado.” A experiência de ser tratado como escravo, mesmo sendo livre, era frequente – um ambiente que lembra muito o filme de McQueen.

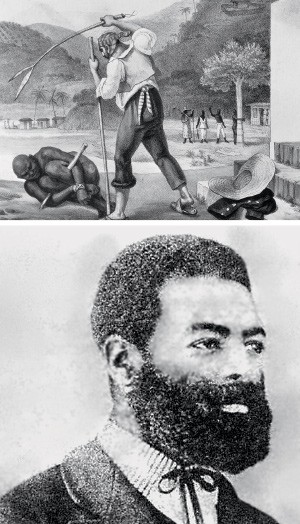

No Brasil, um caso lembra a história de Solomon Northup. Luís Gonzaga Pinto da Gama, ou Luís Gama, nasceu livre em 1830, da relação entre uma negra liberta e seu senhor. Segundo seu relato, seu pai o vendeu como escravo quando completou 10 anos. Em São Paulo, ele foi comprado por uma família que o ensinou a ler e a escrever e, com isso, ele conseguiu sua liberdade. Tornou-se um dos abolicionistas mais importantes do país. Como advogado, atuou na Justiça para conseguir a liberdade de centena de escravos.

Parte da dramaturgia brasileira retrata a escravidão brasileira com olhar róseo. Ainda não apareceu um Steve MacQueen no Brasil, disposto a contar como se deve a história como de Luís Gama – e mostrar, por meio dela, a tragédia da escravidão brasileira como ela precisaria ser mostrada.

Revista Época

Nenhum comentário:

Postar um comentário